Fallbeispiel Ermatingen

Einführung in das Studiengebiet

Einführung

Die Gemeinde Ermatingen liegt am Südufer des Untersees (westlicher Teil des Bodensee). Die Gemeinde verzeichnet rund 3’500 Einwohner (Stand 2020).

Entwässerungsnetz

Tabelle 1 fasst die relevanten Parameter des Kanalnetztes von Ermatingen zusammen:

| Modellzustand | Angeschlossene Fläche | |

| Mischsystem | Trennsystem | |

| IST-Zustand | 115.8 ha / 23.7 hared | 37.2 ha / 14.4 hared |

| Planungszustand | 148.7 ha / 28.1 hared | 51.7 ha / 14.4 hared |

Tabelle 1: Angeschlossene Fläche im Gemeindegebiet Ermatingen

Im Kanalisationsnetz der Gemeinde Ermatingen bestehen folgende relevante Sonderbauwerke:

- 4 x Regenüberlaufbecken

- 3 x Regenüberläufe

- 6 x Pumpwerke

Randbedingung Gewässer

Eine wesentliche Rolle bei der hydraulischen Überprüfung des Kanalnetzes spielt der Bodensee. Ein hoher Pegelstand im See kann die in Seenähe gelegenen Schächte stark beeinflussen und führt so vermehrt zu Überstau und Überflutungen.

So gilt beispielsweise ab einem Wasserpegel von 396.6 m. ü. M. (ca. 1.5 m höher als im Normalfall) eine erhöhte Gefahr nach Gefahrenstufe MeteoSchweiz.

Bei einem 100-jährigen Ereignis ist ein Pegelstand von bis zu 397.62 m. ü. M. zu erwarten.

Schutzzieldefinition

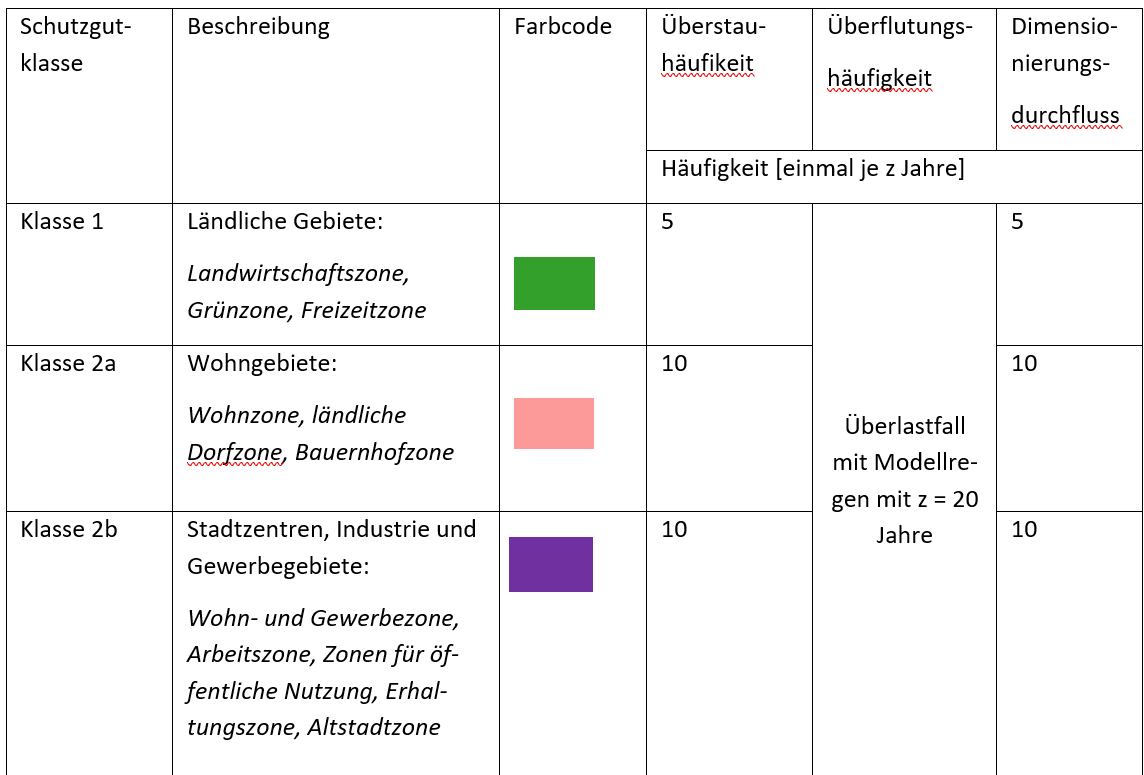

Kriterien für die Defizitanalyse und Massnahmenprüfung von Kanalisationen

Je nach Nutzung des Gebiets können unterschiedlich hohe Anforderungen an den Schutz vor Einstau und Überflutungen sowie an den maximal zulässigen Durchfluss der Leitungen gestellt werden. Für Ermatingen wurden in Tabelle 2 die zulässigen Überstau- und Überflutungshäufigkeiten sowie die maximal zulässige Häufigkeit für den Dimensionierungsdurchfluss festgelegt:

Objekte der Schutzklasse 3 wurden in Ermatingen nicht identifiziert.

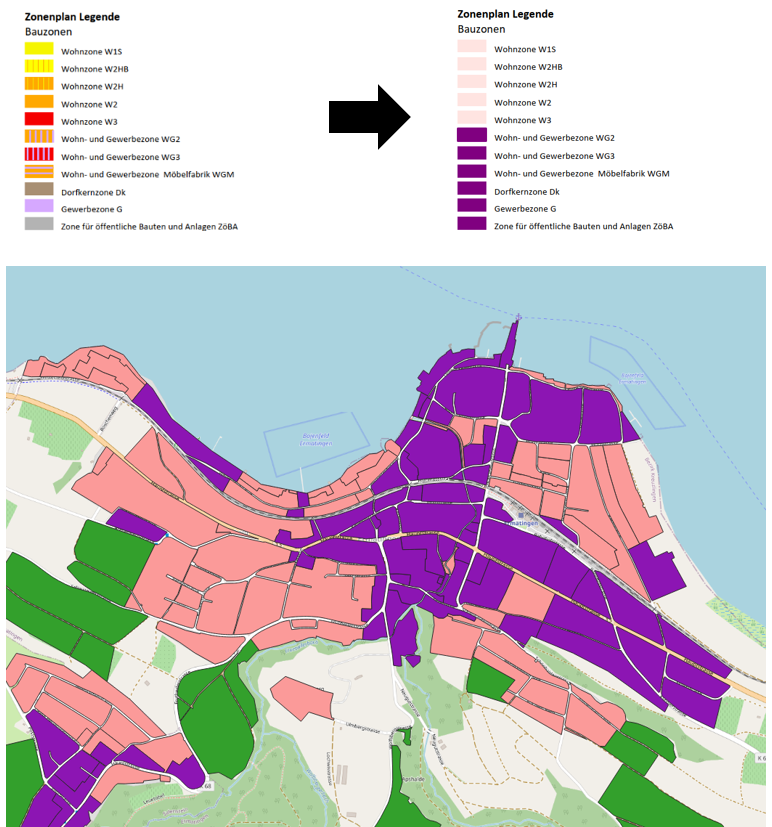

Bestimmung der Schutzgutklassen der Einzugsgebiete

Das Gemeindegebiet von Ermatingen wurde anhand der oben definierten Kriterien in die drei Schutzklassen eingeteilt. Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

Darauf basierend werden zuerst die Einzugsgebiete und in einem zweiten Schritt die modellierten Kontrollschächte im Gebiet einer Schutzgutklasse zugewiesen. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

In einem zweiten Schritt wird jedem Kontrollschacht im Gebiet eine Schutzgutklasse zugewiesen. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

1. Priorität: Zuweisung anhand des direkt an den Schacht angeschlossenen Einzugsgebiets. Falls mehrere Einzugsgebiete mit unterschiedlichen Schutzgutklassen an den gleichen Schacht angeschlossen sind, ist das Einzugsgebiet mit der höchsten Schutzklasse massgebend.

2. Priorität: Zuweisung anhand des Einzugsgebiets, in welchen der Schacht liegt

Da der Strassenraum in Ermatingen keiner Nutzungszone zugewiesen ist, richtet sich die Kategorisierung von Kontrollschächten im Strassenraum ohne angeschlossene Einzugsgebiete an der Schutzgutklasse der angrenzenden Kontrollschächte mit der höchsten Schutzgutklasse.

3. Priorität: Zuweisung anhand des Einzugsgebiets, welches sich am nächsten beim betreffenden Schacht befindet. Auch den Misch- und Regenabwasserleitungen wurde jeweils eine Schutzklasse zugeordnet. Dabei wurde jeder Leitung die Schutzklasse des oberhalb liegenden Schachts zugewiesen.

Definition der Schadensebene und der Rückstauebene

Als Schadensebene wird derjenige Wasserstand bezeichnet, ab welchem Schäden an einer Liegenschaft entstehen. Hier wurde die Schadensebene auf 2 m unter Terrain festgelegt. Falls die Kote des Rohrscheitels der abgehenden Leitung weniger als 2 m unter Terrain liegt, ist die Rohrscheitelkote des Auslaufs massgebend für den kritischen Wasserstand bei der Überprüfung der Überstauhäufigkeit.

Regendaten

Regendaten: Auswahl der Messstation und verwendete Daten

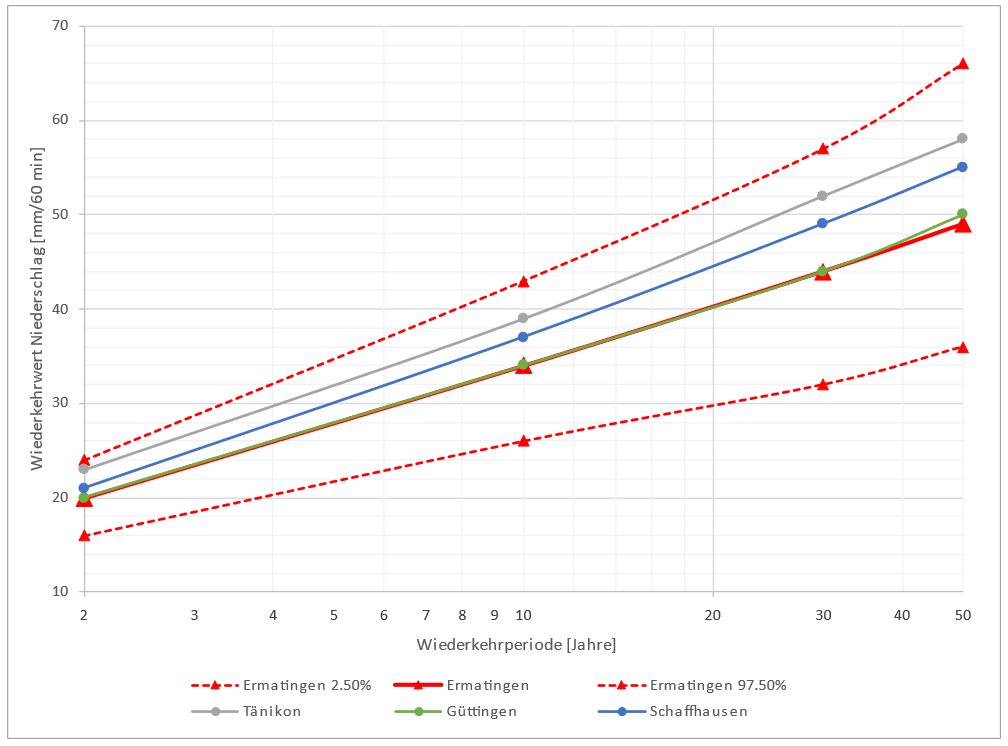

Zur Auswahl der geeigneten Messstation wurden die Wiederkehrwerte für die Wiederkehrperioden von 2 – 50 Jahren von Ermatingen sowie von drei in der Nähe liegenden Messstationen von MeteoSchweiz (Güttingen, Tänikon und Schaffhausen) in einem Diagramm dargestellt. Für Ermatingen wurden zusätzlich die Konfidenzintervalle dargestellt. Andere Messstationen in der Nähe verfügen nicht über eine ausreichend lange Zeitreihe mit einer Auflösung von 10 Minuten.

Es zeigt sich, dass alle drei Regenstationen im Konfidenzintervall von Ermatingen liegen. Somit wäre es zulässig, von allen drei Stationen Niederschlagsdaten zu verwenden. Da die Kurve von Güttingen am besten mit derjenigen von Ermatingen übereinstimmt, wurden hier die Daten der Messstation Güttingen verwendet.

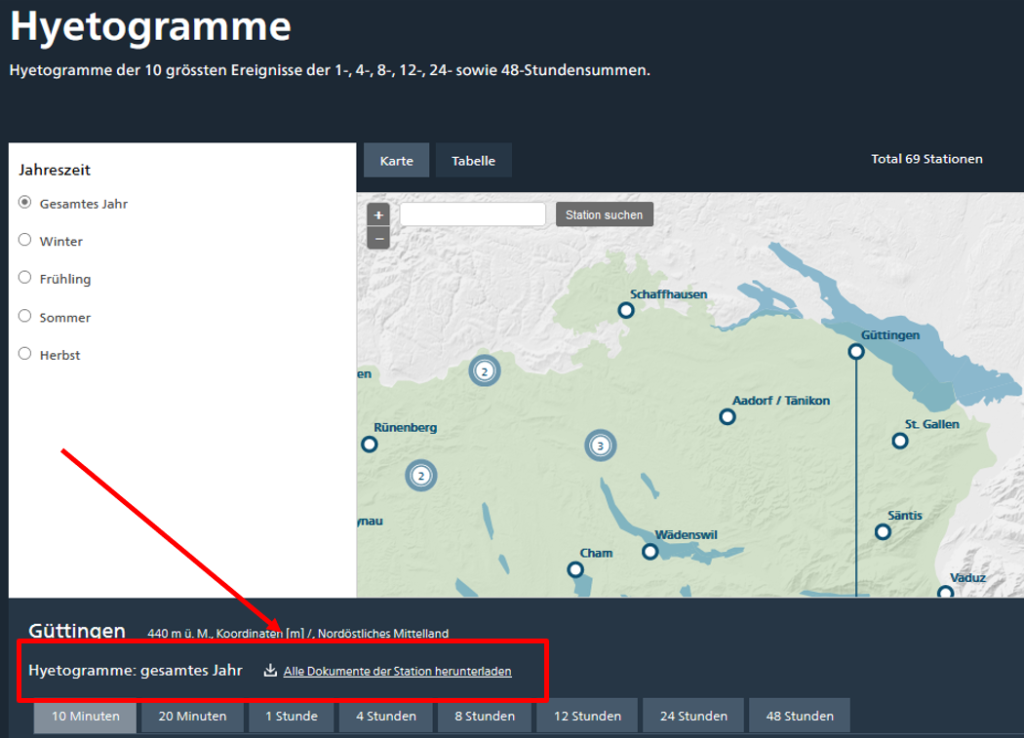

Definition des Regenereigniskatalogs

Für die Defizitanalyse wurde ein Regenereigniskatalog mit Niederschlagsmessdaten der ausgewählten Messstation Güttingen (Entfernung ca. 17 km) zusammengestellt. Als Grundlage wurden die auf der Homepage von MeteoSchweiz zur Verfügung stehenden Niederschlagsmessdaten verwendet. In der Rubrik Hyetogramme stehen die stärksten 20 Regenereignisse (Top 20) für jede Dauerstufe öffentlich zum Download zur Verfügung. (https://www.meteoschweiz.admin.ch/service-und-publikationen/applikationen/hyetogramme.html, Zugriff am 19.04.24)

Für die hydrodynamische Starkregensimulation mittels Regenereigniskatalog wurden die stärksten Ereignisse der 10-, 20- und 60- minütigen Ereignisse zwischen 1981 und 2020 verwendet. Längere Dauerstufen wurden aufgrund der massgebenden Fliesszeit von < 60 Minuten nicht berücksichtigt. Die Regenereignisse wurden nun chronologisch sortiert und redundante Daten entfernt (z.B. falls ein Regenereignis zu den Top 20 mehrerer Dauerstufen zählt). Der zusammengestellte Regenereigniskatalog enthält im vorliegenden Beispiel die 30 stärksten Regenereignisse.

Tabelle 3 zeigt einen Ausschnitt aus den verwendeten Regenereignissen mit der Jährlichkeit und der massgebenden Dauerstufe.

| Datum | Niederschlag [mm/10min] | Massgebende Dauerstufe [min] | Geschätzte Wiederkehrperiode [a] |

| 30.07.1993 | 20.8 | 10 | 35 |

| 27.09.2013 | 15.9 | 10 | 10 |

| 21.06.2007 | 14.9 | 10 | <10 |

| 14.06.2015 | 14.25 | 20 | 29 |

| 13.06.2000 | 12.10 | 20 | 12 |

| 14.06.1999 | 11.85 | 20 | 11 |

| 26.0.1984 | 5.63 | 60 | 13 |

Validierung Kanalnetzmodell

Die Validierung des Kanalnetzmodells erfolgte anhand der gemessenen und berechneten Entlastungskennzahlen und der ARA-Zulaufmessung. Abflussmessungen im Netz sind keine vorhanden.

Hydraulische Überprüfung Schritt 1: Defizitanalyse

Hydrodynamische Starkregensimulation des Ist-Zustandes anhand des Regenereigniskatalogs

Für jeden Kontrollschacht der primären Abwasseranlagen werden mit Hilfe von Angaben aus dem Leitungskataster die kritischen Koten für Überstau und Überflutung (= Deckelkote) bestimmt. Anschliessend wird mit einer hydrodynamischen Langzeitseriensimulation die Auftrittshäufigkeiten für Überstau (Wasserspiegel oberhalb Schadensebene) und Überflutung (Wasserspiegel oberhalb Terrainkote) berechnet.

Dabei wurde wie folgt vorgegangen:

- Berechnen der Wasserstände (Hmax) und Leitungsdurchflüsse (Qmax) im System für alle Ereignisse im Regenereigniskatalog für jeden Schacht

- Vergleich der Ergebnisse aus 1) mit den kritischen Koten. Daraus kann für jeden Schacht die Anzahl Überstau- und Überflutungsereignisse bestimmt werden

- Berechnen der Jährlichkeit für Überstau mit Hilfe der Dauer der Regenserie (hier 39 Jahre) und der Anzahl Ereignisse mit:

z = Zeitspanne[a] / Anzahl Einstau- bzw. Überflutungsereignisse [#]

Überprüfung des Überlastfalls

Der Überlastfall bei einem Modellregen mit einer Jährlichkeit von ca. 20 Jahren gibt erste Hinweise darauf, wo mögliche Probleme durch Austritt von Abwasser aus dem Kanalisationssystem auftreten könnten. Diese Stellen werden in die Wetspot-Analyse aufgenommen. Für die Definition des Modellregens wurden ebenfalls die Regendaten der Messstation Güttingen verwendet.

Beispiel 1: Heimgartenstrasse

Bei einem 20-jährigen Modellregen tritt bei sämtlichen Schächten in der Heimgartenstrasse Überstau auf. Diese Schächte werden als potenzielle Wet-Spots identifiziert und später im Rahmen der Grobuntersuchung Oberflächenabfluss analysiert.

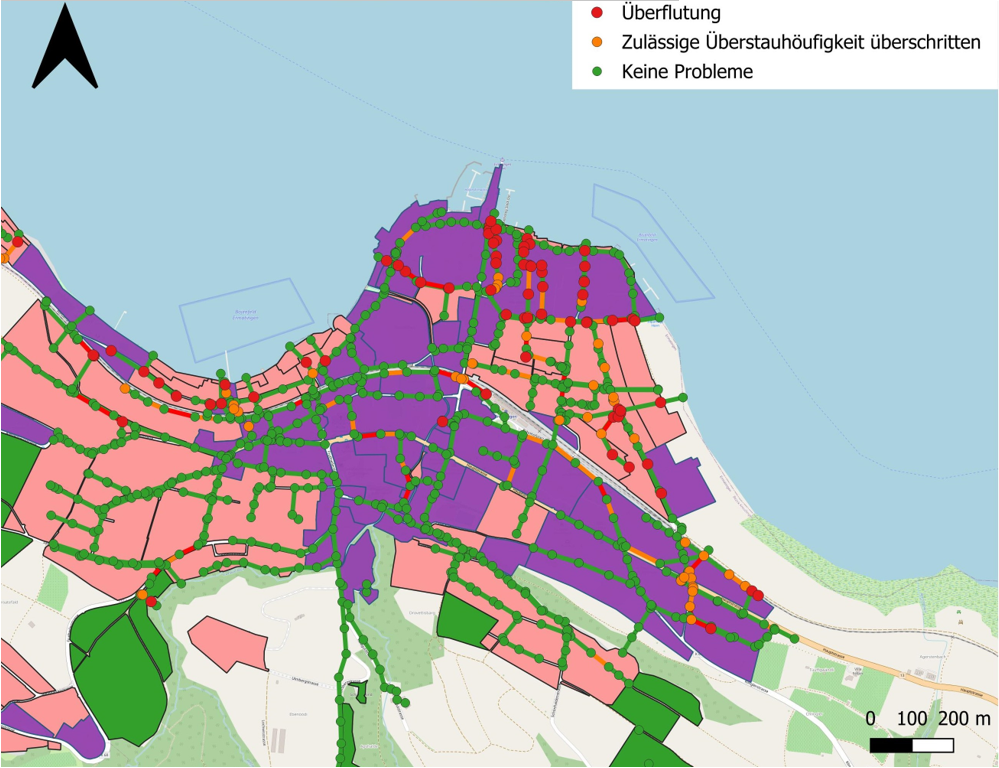

Hydraulische Überprüfung Schritt 2: Überprüfung Schutzziele

Überprüfung Schutzziele

Für die Überprüfung der Schutzziele werden die berechneten Eintrittshäufigkeiten z bei der Simulation mit dem Regenereigniskatalog für den Ist-Zustand mit den zulässigen Überschreitungshäufigkeiten der jeweiligen Schutzgutklassen verglichen (Siehe Tabelle 2). Für jeden Schacht wird geprüft:

- Zulässige Überstauhäufigkeit überschritten: ja/nein

- Überflutung: ja (-> Wetspot)/nein

In Ermatingen zeigt sich, dass die zulässige Überstauhäufigkeit bei mehreren Schächten überschritten wurde. An diesen Stellen wird das Schutzziel somit verletzt. Alle Kanalabschnitte mit verletzten Schutzzielen werden genauer analysiert. Anhand von Längenprofilen wird beurteilt, ob ein Handlungsbedarf besteht und eine geeignete Massnahme geplant werden muss. Eine Verletzung des Schutzziels bedingt nicht zwingend eine Massnahme. Es kann sich z.B. um eine lokale Überlastung handeln, welche nicht zu Rückstau in Liegenschaften führen kann. In diesem Falle ist kein Handlungsbedarf gegeben. Ein Beispiel für eine Massnahmenplanung wird weiter unten unter Schritt 5&6 erläutert.

Hydraulische Überprüfung Schritt 3: Wet-Spots definieren

Definition Wet-Spots

Als Wet-Spots werden diejenigen Schächte bezeichnet, bei welchen im Überlastfall eine Überflutung auftrat oder welche bei der Simulation mit dem Regenereigniskatalog der Schutzgutklasse 2 zugeordnet wurden. Für diese Punkte wird eine Grobanalyse im Rahmen der Oberflächenabflussbetrachtung durchgeführt.

Hydraulische Überprüfung Schritt 4: Grobanalyse Oberflächenabfluss

Grobanalyse Oberflächenabfluss

Die Grobanalyse Oberflächenabfluss gliedert sich in mehrere Teilschritte. In einem ersten Schritt werden in der Grundlagenanalyse bestehende Informationen zusammengetragen, um gegebenenfalls weitere Wet-Spots zu identifizieren. In einem nächsten Schritt werden die so identifizierten Wet-Spots und diejenigen, welche durch die hydraulische Berechnung des Überlastfalls identifiziert wurden, auf Plausibilität überprüft.

a) Grundlagenanalyse und Wet-Spots-Identifikation

Im Rahmen der Grundlagenanalyse werden die bestehenden Daten und Informationen zusammengetragen. Besonders relevant sind hier bereits bekannte Problemstellen im Kanalnetz und sensible Nutzungen von bestimmten Gemeindegebieten.

In Ermatingen wurden bereits im Vorfeld häufiger Probleme an den folgenden Stellen beobachtet:

- Rückstau von Regenabwasserleitungen in Ermatingen

- Oberflächenabfluss oberhalb der Bahnlinie. Der Oberflächenabfluss wird jedoch nicht nur durch einen Rückstau in der Kanalisation, sondern auch durch abfliessendes Wasser vom oberhalb liegenden Hang verursacht.

Zusätzlich befinden sich mehrere Unterführungen rund um den Bahnhof. Die Riedstrasse unterquert mit einer Unterführung die Bahnlinie am Ortseingang.

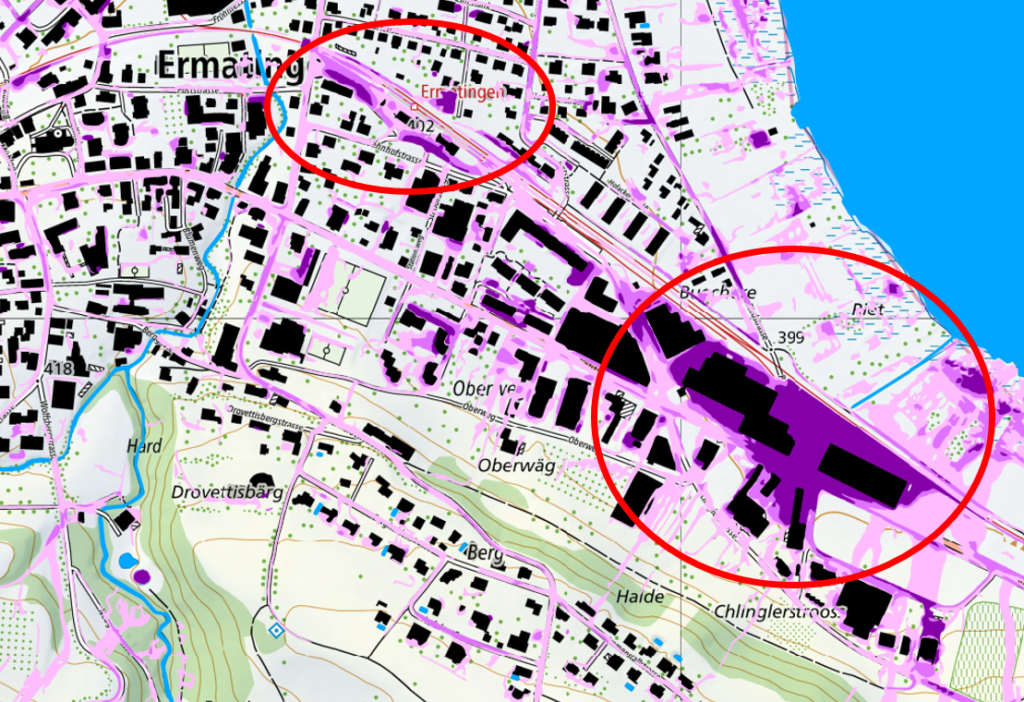

Mit Hilfe der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (BAFU) wurden weitere potenziell durch Oberflächenabfluss gefährdete Gebiete identifiziert. In Ermatingen ist vor allem das Gebiet zwischen Bahngleisen und Hauptstrasse sowie das Areal um den Bahnhof betroffen. Es ist erkennbar, dass hier eine Fliesstiefe des Oberflächenabflusses von 25 cm oder mehr zu erwarten sind.

Diese Stellen werden als weitere potenzielle Wet-Spots betrachtet und in einem nächsten Schritt plausibilisiert.

b) Plausibilisierung der Wet-Spots

Die unter Schritt 1 und 2 sowie in der Grundlagenanalyse Oberflächenabfluss identifizierten Wet-Spots werden in diesem Schritt auf Plausibilität untersucht. Es wird so festgestellt, ob Massnahmen erforderlich sind.

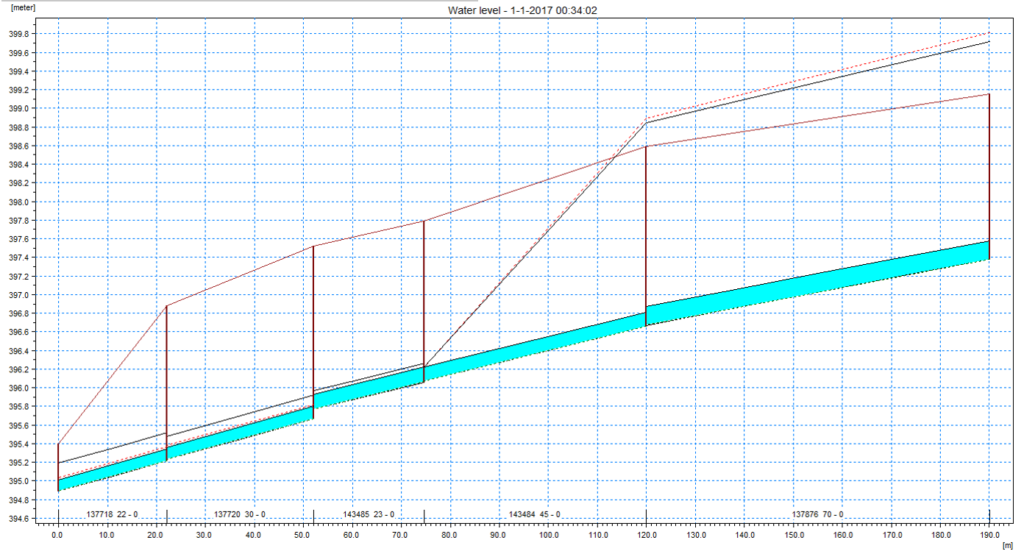

Beispiel 1: Heimgartenstrasse: Wie auf dem untenstehenden Querschnitt der Regenabwasserleitung zu sehen ist, kommt es in der Heimgartenstrasse in zwei Schächten zu Überflutungen.

Beispiel 2: Fidlerstrasse/Riedstrasse

Bei einer Begehung wurde das Areal Fidlerstrasse/Riedstrasse am Ortseingang von Ermatingen untersucht. Wie bereits aus Erfahrungen und der Grundlagenanalyse vermutet, besteht hier tatsächlich Handlungsbedarf. Das Areal Fidlerstrasse/Riedstrasse wird als ganzes Gebiet einer Massnahmenplanung unterzogen.

Abbildung 8 zeigt das betroffene Gebiet.

Hydraulische Überprüfung Schirtt 5 & 6: Massnahmenkonzeption und Priorisierung sowie Berücksichtigung von Randbedingungen

Massnahmenkonzeption und Priorisierung

Für die in Schritt 4 identifizierten betroffenen Gebiete werden nun Massnahmen vorgesehen, um die Situation zu entschärfen. Das Vorgehen zur Massnahmenplanung wird hier anhand von zwei Gebieten beispielhaft erläutert.

Beispiel 2: Fidlerstrasse/Riedstrasse

Für das Areal Fidlerstrasse/Riedstrasse werden die folgenden Massnahmen vorgeschlagen:

| Massnahme | Beschreibung |

| Rückhalten des Wassers oberhalb der Klinglerstrasse | Das hangaufwärts anfallende Wasser mit Hilfe einer Mulde oder Ähnlichem oberhalb des gefährdeten Gebiets speichern. |

| Durchleiten des Wassersunter der Bahnlinie Richtung Riet implementieren | Ein Durchstich unter der Bahnlinie Richtung Entwässerungskanal könnte das Wasser schnell in das unterhalb liegende Gebiet Riet/Bodensee leiten |

Weitere Massnahmen wären ausserdem:

- Objektschutz an Gebäuden anbringen

- Raumplanerische Massnahmen

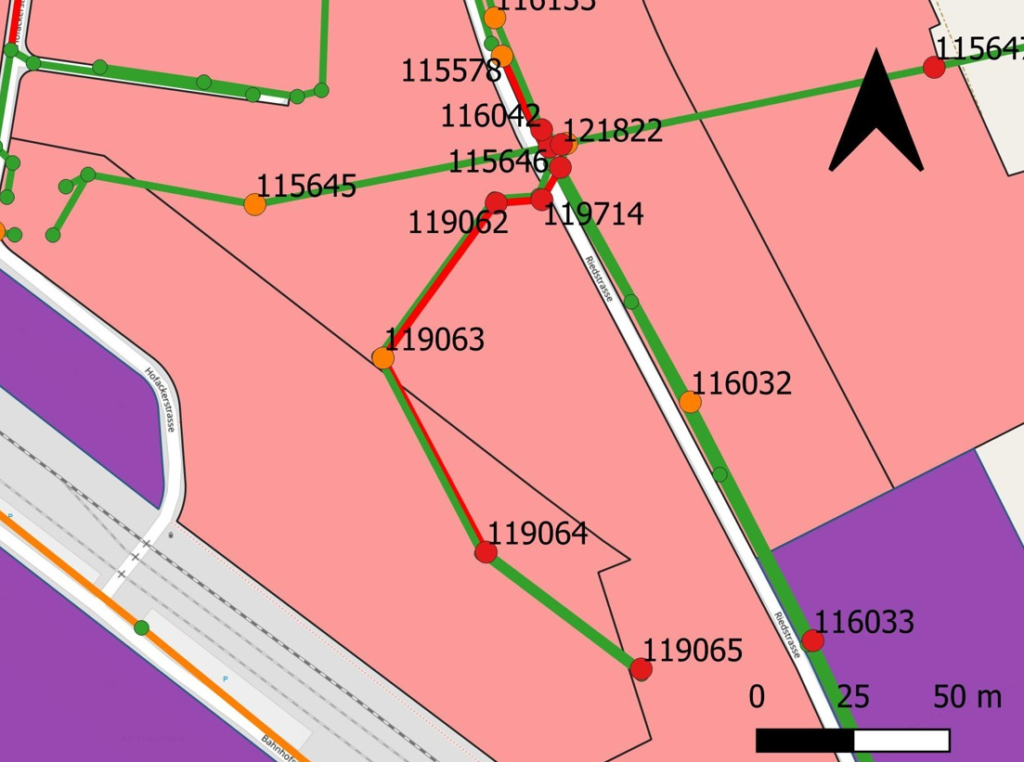

Beispiel 3: Riedstrasse

Die Leitung zwischen den Schächten 119064 und 121822 ist überlastet. Auch tritt bei mehreren Schächten entlang der Leitungen Überstau und Überflutung mit einer kleineren als der maximal zulässigen Eintrittshäufigkeit auf (siehe Tabelle 5)

| KS | Schutzklasse | Überstauhäufigkeit z Einmal je z Jahre | Schutzziel eingehalten? | |

| zulässig | IST | |||

| 119065 | 2 | 10 | 3.0 | Nein, verursacht durch Rückstau von überlasteten Leitungen unterhalb |

| 119064 | 2 | 10 | 2.3 | Nein, Leitung hat zu wenig Kapazität |

| 119714 | 2 | 10 | 1.7 | Nein, Leitung hat zu wenig Kapazität |

| 116031 | 2 | 10 | 0.4 | Nein, Leitung hat zu wenig Kapazität |

| 121822 | 2 | 10 | 2.0 | Nein, Leitung hat zu wenig Kapazität |

Um das Problem der überlasteten Leitungen in der Riedstrasse zu beheben, werden folgende Massnahmen vorgeschlagen:

| Massnahme | Priorität | Bemerkungen |

| Vergrössern der Regenabwasser- leitung zwischen Schacht 119064 und 119063 | niedrig | Ausbau der Leitung soll im Rahmen einer Leitungssanierung oder Leitungsersatzes aufgrund von schlechtem Zustand erfolgen |

| Implementierung von Versickerungsanlagen bei Liegenschaften in der Heimgartenstrasse | niedrig | Räumliche Gegebenheiten für Versickerungsmöglichkeiten vor Ort müssten überprüft werden |

Hydraulische Überprüfung Schritt 7: Dimensionierung der Massnahmen

Die unter Schritt 5 & 6 vorgeschlagenen Massnahmen werden in einem nächsten Schritt dimensioniert.

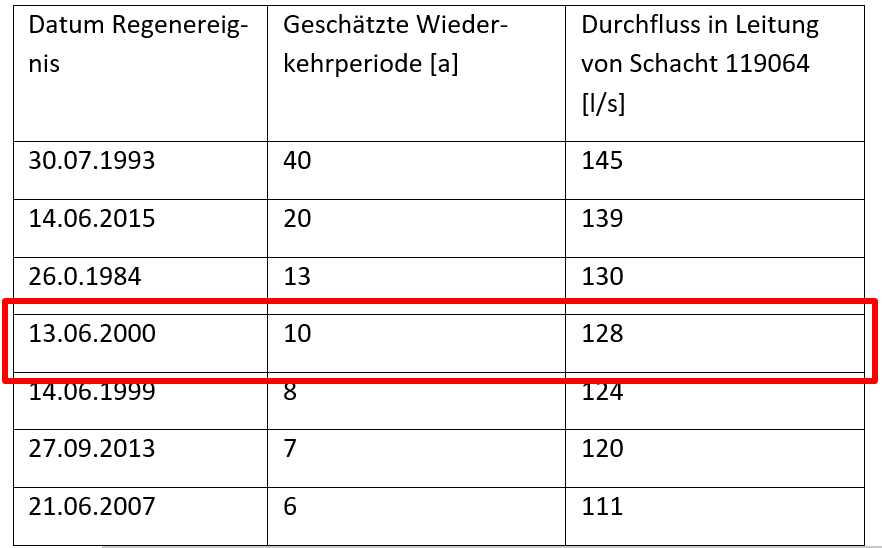

Beispiel 3: Riedstrasse Unter Schritt 5 & 6 wurden konzeptionell Massnahmen für das Gebiet Riedstrasse definiert. In diesem Schritt werden die Massnahmen dimensioniert. Für die Leitungen in der Riedstrasse entspricht der Dimensionierungsdurchfluss jenem Durchfluss, der gemäss Berechnung eine geschätzte Wiederkehrperiode von 10 Jahren (Schutzgutklasse 2a) aufweist. Tabelle 7 zeigt exemplarisch die Durchflüsse während der Regenereignisse im verwendeten Regenereigniskatalog für die Leitung vom Schacht 119064. Für diese Leitung wurde als Dimensionierungsdurchfluss jener vom Regenereignis vom 27.09.2013 verwendet. Dieser hat eine geschätzte Wiederkehrperiode von ungefähr 10 Jahren. Die Dimensionierungsdurchflüsse für die übrigen Schächte wurden analog aus den Resultaten der hydrodynamischen Simulation mit dem Regenereigniskatalog entnommen.

Tabelle 8 zeigt die mittels Starkregensimulation mit dem Regenereigniskatalog berechneten Dimensionierungsdurchflüsse für alle betroffenen Leitungen in der Riedstrasse. Es ist ersichtlich, dass die heute vorhandenen Durchmesser nicht ausreichend sind, um das angestrebte Sicherheitsniveau zu gewährleisten. Der neu erforderliche Durchmesser für jede Leitung wurde unter Annahme von Normalabfluss aus den Leitungseigenschaften (Gefälle, Rauheit) und des Dimensionierungsdurchflusses berechnet.

| Leitung von Schacht | Leitungsgefälle [%] | Dimensionierungs-durchfluss Q10 [l/s] | Durchmesser alt [mm] | Neu erforderlicher Durchmesser [mm] |

| 119064 | 0.67 | 128 | 250 | 400 |

| 119714 | 0.94 | 134 | 250 | 400 |

| 116031 | 0.84 | 130 | 250 | 400 |

| 121822 | 1.00 | 146 | 250 | 400 |