Fallbeispiel Laupen

Ziel der Fallstudie

Ziel dieser Fallstudie ist die Überprüfung des bestehenden Entwässerungssystems einer Kleinstadt mit Fokus auf dem Umgang mit der Randbedingung des Gewässernetzes. Die Bearbeitungsschritte orientieren sich am Planungsablauf für die hydraulische Überprüfungen von Entwässerungssystemen (Abb. 8 der Empfehlung).

Einführung in das Studiengebiet

Einführung

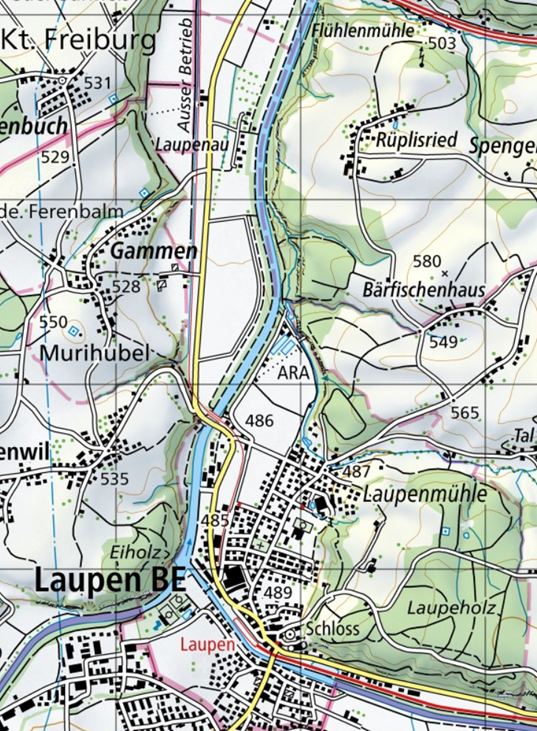

Die Berner Gemeinde Laupen liegt nördlich von Freiburg. Bei der Mündung der Sense in die Saane. Die Gemeinde verzeichnet rund 3000 Einwohner:innen (Stand 2018). Das mittelalterliche Städtchen mit Blick auf das Schloss bildet den Kern des Ortes. Die Aussenquartiere sind ländlich geprägt. Entlang der Saane und Sense sind mehrere Gewerbeareale angesiedelt. Der Bahnhof Laupen bildet das Ende der Bahnlinie Laupen – Flamatt und wird derzeit umgebaut.

Entwässerungsnetz

Das Siedlungsgebiet von Laupen wird hauptsächlich im Mischsystem entwässert (vgl. Tabelle 1). Einzig vier Quartiere verfügen über zusammenhängende Trennsystemgebiete. Die meisten Parzellen, welche in der Nähe eines Gewässers (Saane, Sense oder Talbach) liegen, entwässern ebenfalls im Trennsystem und leiten das Regenabwasser direkt in das Gewässer ein. Das Schmutz- und Mischabwasser wird über die Verbandsleitung zur ARA Sensetal geführt. Der Verbandskanal durchquert das Gemeindegebiet mit zwei Strängen, die jeweils entlang der Sense bzw. Saane verlaufen.

Im Vollausbau (künftige Siedlungsentwicklung und deren entwässerungstechnischen Kennwerte der Einzugsgebiete) wird lediglich ein einziges Einzugsgebiet von ca. 3 ha neu überbaut und ans Kanalisationsnetz angeschlossen. Zusätzlich ist geplant, einige der überbauten Gebiete im Rahmen eines Verkehrssanierungsprojektes im Zentrum von Laupen künftig im Trennsystem zu entwässern.

| Modellzustand | Angeschlossene Fläche | |

| Mischsystem | Trennsystem | |

| IST-Zustand | 55 ha | 38 ha |

| Vollausbau | 52 ha | 44 ha |

Tabelle 1: Übersicht über die Entwässerungsart der Einzugsgebiete von Laupen im IST-Zustand und Vollausbau.

Die Gesamtlänge des kommunalen Kanalisationsnetzes beträgt rund 46 km (inkl. Strassenentwässerung). Der Wiederbeschaffungswert der öffentlichen Kanalisation (ohne Sonderbauwerke) liegt bei rund 25 Mio. CHF.

Im Kanalisationsnetz der Gemeinde Laupen bestehen folgende relevante Sonderbauwerke:

- 2 x Trennbauwerke

- 3 x Regenüberläufe

- 1 x Pumpwerk mit Entlastung

Schutzzieldefinition

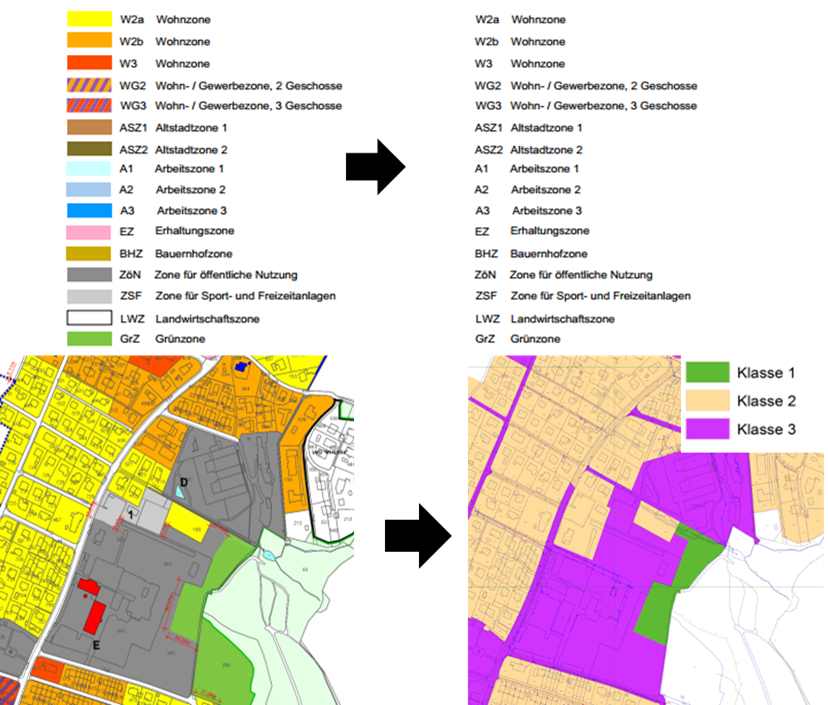

Bestimmung der Schutzgutklassen der Einzugsgebiete

Die Zuweisung von Schutzgutklassen erfolgte anhand des Nutzungszonenplans von Laupen. Sonderobjekte und sensible Nutzungen werden in Laupen der Klasse 2 zugewiesen, weswegen die Klasse 3 in dieser Fallstudie nicht berücksichtigt wird. Auf eine Differenzierung der Klasse 2 für Wohngebiete und Kernzonen wird aufgrund der Homogenität des Siedlungsgebiets verzichtet. Das Gemeindegebiet von Laupen wird wie folgt in die zwei Schutzklassen eingeteilt:

Darauf basierend werden zuerst die Einzugsgebiete und in einem zweiten Schritt die modellierten Kontrollschächte im Gebiet einer Schutzgutklasse zugewiesen. Dabei wird wie folgt vorgegangen:

1. Priorität: Zuweisung anhand des direkt an den Schacht angeschlossenen Einzugsgebiets.

Falls mehrere Einzugsgebiete mit unterschiedlichen Schutzgutklassen an den gleichen Schacht angeschlossen sind, ist das Einzugsgebiet mit der höchsten Schutzgutklasse massgebend.

2. Priorität: Zuweisung anhand des Einzugsgebiets, in welchen der Schacht liegt.

Da der Strassenraum in Laupen keiner Nutzungszone zugewiesen ist, richtet sich die Kategorisierung von Kontrollschächten im Strassenraum ohne angeschlossene Einzugsgebiete an der Schutzgutklasse der angrenzenden Kontrollschächte mit der höchsten Schutzgutklasse.

3. Priorität: Zuweisung anhand des Einzugsgebiets, welches sich am nächsten beim betreffenden Schacht befindet.

Festlegung des angestrebten Sicherheitsniveaus für die hydraulische Überprüfung

Je nach Nutzung des Gebiets können unterschiedlich hohe Anforderungen an den Schutz vor Überstau sowie an den maximal zulässigen Durchfluss der Leitungen gestellt werden. Für Laupen werden in Tabelle 2 die zulässigen Überstauhäufigkeiten sowie die Häufigkeit für den Dimensionierungsdurchfluss festgelegt.

| Schutzgut- klasse | Beschreibung | Farbcode | Überstauhäufigkeit / Dimensionierungsdurchfluss Häufigkeit [einmal je z Jahre] |

|---|---|---|---|

| Klasse 1 | Freiflächen: Landwirtschaftszone, Grünzone, Freizeitzone | grün | 2 |

| Klasse 2 | Wohngebiete: Wohnzone, Wohn- und Gewerbezone, Altstadtzone, Arbeitszone, Erhaltungszone, Bauerhofzone, Zone für öffentliche Nutzung Sensible Nutzungen Schulhaus, Kindergarten, Betagtenzentrum | beige | 5 |

Definition der Schadensebene und der Rückstauebene

Als Schadensebene wird derjenige Wasserstand bezeichnet, ab welchem Schäden an einer Liegenschaft entstehen können. In Laupen wird die Schadensebene für das Mischabwassernetz auf 2 m unter Terrain festgelegt. Falls die Kote des Rohrscheitels der abgehenden Leitung weniger als 2 m unter Terrain liegt, ist die Rohrscheitelkote des Auslaufs massgebend für den kritischen Wasserstand bei der Überprüfung der Überstauhäufigkeit. Für Regenabwasserleitungen wird die Schadensebene auf Höhe des Terrains festgelegt. Die Rückstauebene wird als das höchste Niveau definiert, bis zu welcher das Abwasser aufsteigen kann. In Laupen ist hierfür der bei Vollausbau mittels Regenkatalog berechnete Wasserspiegel in den Kontrollschächten mit der Ereingishäufigkeit gemäss Schutzziel massgeblich.

Regendaten

Regendaten: Auswahl der Messstation und verwendete Daten

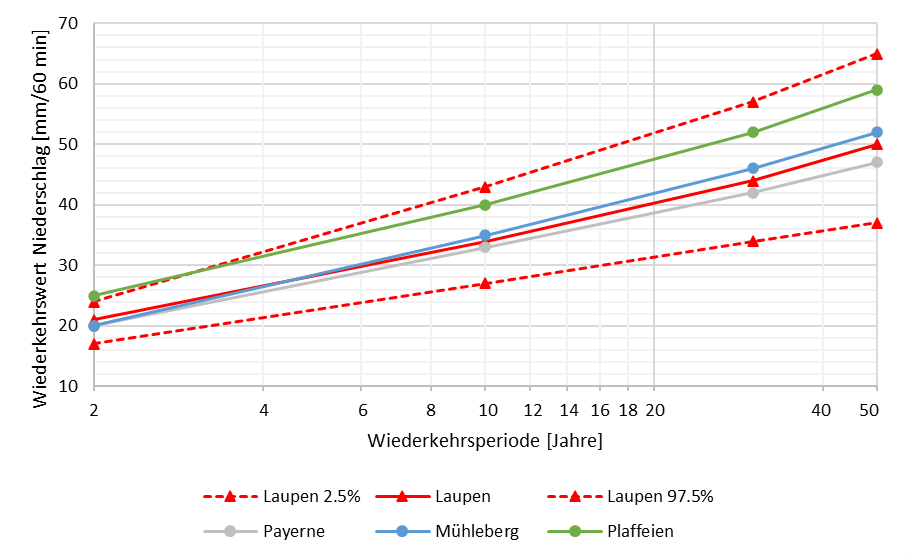

Die Gemeinde Laupen verfügt über keine geeigneten lokalen Regendaten. Deswegen wird mit Hilfe der Daten aus dem hydrologischen Atlas der Schweiz die Auswahl einer geeigneten Niederschlagsmessstation von MeteoSchweiz getroffen. Dafür werden die Wiederkehrwerte gemäss hydrologischem Atlas der Schweiz für die Wiederkehrperioden von 2 – 50 Jahren von Laupen sowie von drei in der Nähe liegenden Messstationen von MeteoSchweiz (Payerne, Mühleberg, Plaffeien) ausgewertet und in einem Diagramm dargestellt (vgl. Abbildung 3). Für Laupen werden zusätzlich die Konfidenzintervalle dargestellt. Andere Messstationen in der Nähe verfügen nicht über eine ausreichend lange Zeitdauer der Messaufzeichnung mit einer Auflösung von 10 Minuten.

Es zeigt sich, dass die Messdaten der Regenstation von Plaffeien ausserhalb des Konfidenzintervalls von Laupen liegt während die Messdaten der beiden anderen Stationen der Datenreihe von Laupen ähneln. Somit wäre es zulässig, die Niederschlagsdaten der Messstationen von Payerne und Mühleberg zu verwenden, nicht aber diejenige von Plaffeien. Da die Kurve von Mühleberg am besten mit derjenigen von Laupen übereinstimmt, werden hier die Daten der Messstation Mühleberg verwendet.

Definition des Regenereigniskatalogs

Für die Defizitanalyse wird ein Regenereigniskatalog der ausgewählten Messstation Mühleberg (Entfernung zu Laupen ca. 10 km) gewählt. Dieser enthält die jeweils zehn stärksten Ereignisse der 10-, 20- und 60- minütigen sowie 4-stündigen Ereignisse zwischen 1988 und 2020. Längere Dauerstufen werden nicht berücksichtigt.

Tabelle 3 zeigt einen Ausschnitt aus den verwendeten Regenereignissen mit der Jährlichkeit und der massgebenden Dauerstufe.

| Datum | Niederschlag [mm/Dauerstufe] | Massgebende Dauerstufe [min] | Geschätzte Wiederkehrperiode [a] |

|---|---|---|---|

| 21.07.2017 | 21.7 | 10 | 36 |

| 20.07.2014 | 18.8 | 10 | 21 |

| 07.06.2007 | 14.9 | 10 | 9 |

| 21.07.2017 | 36.5 | 20 | 57 |

| 20.09.2020 | 22.4 | 20 | <10 |

| 20.07.2014 | 22.2 | 20 | <10 |

| 31.05.2017 | 37.5 | 60 | 77 |

Die Regenereignisse werden chronologisch sortiert und redundante Daten entfernt (z.B. Ereignis vom 21.07.2017 in Tabelle 3). Jedem Ereignis wird für die Berechnung eine Nachlaufzeit von 4 Stunden hinzugefügt.

Schritt 1

Randbedingungen Gewässernetz für hydrodynamische Berechnung

Der Abfluss in den Gewässern, insb. der Saane, hat bedeutende Auswirkungen auf die Siedlungsentwässerung der Gemeinde Laupen. Bei Hochwasserereignissen kann Flusswasser zurückstauen und das Abfliessen des entlasteten Mischabwassers verhindern.

Für die hydraulische Berechnung der Auslastung der Kanalisation mittels Regenereigniskatalog wird nicht von einem gleichzeitigen Hochwasserabfluss in den Gewässern ausgegangen. Stattdessen wird neben einer Analyse der relevanten Koten der Ausläufe oder Überfallkanten die Einzugsgebietscharakteristik der Flusseinzugsgebiete analysiert.

Die Saane ist ein grosser Voralpenfluss und entspringt auf der Südseite des Sanetschhorns im Kanton Wallis. Ihr natürliches Einzugsgebiet beträgt gemäss technischem Bericht zur Gefahrenkarte in Laupen rund 1509 km2 (exkl. Einzugsgebiet Sense). Das Abflussregime wird stark beeinflusst durch diverse Stauseen entlang des Gewässerlaufes, in welchen die Saane zur Gewinnung von Wasserkraft aufgestaut wird. Die unterste für Laupen relevante Talsperre beim Schiffenensee liegt ca. 4 km oberhalb der Gemeindegrenze von Laupen. Die Hochwasserhydrologie ist gemäss technischem Bericht zur Gefahrenkarte durch lang andauernde Niederschlagsereignisse teilweise in Kombination mit Schneeschmelze geprägt.

Die Sense, ein mittelgrosse Voralpenfluss, entspringt im Gurnigelgebiet. Ihr Einzugsgebiet entspricht mit 352 km2 rund einem Viertel von jenem der Saane. Anders als bei der Saane ist ihre Hochwasserhydrologie durch heftige Gewitter geprägt, welche zu einem plötzlichen Wasserspiegelanstieg führen können.

Die Wahrscheinlichkeit eines gleichzeitigen Hochwassers in Sense und Saane ist infolge der unterschiedlich geprägten Hochwasserhydrologie gering.

Der Talbach ist ein kleines Nebengewässer der Saane mit einem Einzugsgebiet von 6.4 km2. Aufgrund der Einzugsgebietsfläche und Form (kurze Fliesswege von der Wasserscheide bis zum Gewässer) sind für die Hochwassersituation ebenfalls kurze und intensive Gewitterregen massgebend.

Eine Auswertung der Auslaufkoten bei den Ausläufen und Sonderbauwerke, welche in die Saane bzw. Sense entlasten, zeigt, dass in der Saane beim Pumpwerk Schützenhaus bereits ab einem HQ5 die Rückstaugefahr von Flusswasser in das Kanalisationsnetz besteht. Bei den übrigen Ausläufen beginnt die Rückstaugefahr erst ab einem HQ100. Das Pumpwerk Schützenhaus wird bei der GEP-Bearbeitung darum im Rahmen einer spezifischen Fragestellung bezüglich seiner Funktionstüchtigkeit bei Hochwassersituation in der Saane genauer untersucht.

| Laupen unterhalb Sensemündung | Hochwasserereignis HQ2 | Hochwasserereignis HQ5 | Hochwasserereignis HQ10 | Hochwasserereignis HQ100 |

|---|---|---|---|---|

| Hochwasser-abfluss (m3/s) | 350 | 495 | 598 | 1014 |

| Pegelstand (m ü. M.) | 481.40 | 482.00 | 482.40 | 484.00 |

In die Sense entlasten neben zahlreichen Regenausläufen zwei Regenüberläufe, deren Überfallkanten ab einem HQ30 potenziell zurückgestaut werden. Mit der Umsetzung eines sich in Planung befindenden Hochwasser- und Revitalisierungsprojekts an der Sense in Laupen mit Aufweitung des Gerinnes und einer Neugestaltung der Uferzone wird künftig die Rückstausituation auf ein akzeptables Mass reduziert.

Für die Überprüfung der Auslastung der Kanalisation mittels Regenereigniskatalog wird die Berechnung in einem ersten Schritt unabhängig von der Hochwassersituation in den Gewässern durchgeführt. Anschliessend wird mittels einer Auswertung der für die Kanalisationsauslastung massgebenden Niederschlagsereignisse die Wahrscheinlichkeit für ein gleichzeitiges Eintreten eines Hochwassers in der Sense und Saane beurteilt. Dafür wird die Hochwasserstatistik der beiden BAFU Messstationen der Sense in Laupen und an der Sense in Thörishaus verwendet. Daraus werden relevante Abflussszenarien für die Beurteilung einzelner kritischer Schnittstellen zwischen Gewässer und Kanalisationsnetz definiert.

Für den Talbach gibt es keine Abflussmessstation, weswegen hier einzig die Angaben aus der Gefahrenkarte berücksichtig werden. Gemäss Gefahrenkarte treten bis zu einem 100-jährlichen Hochwasserereignis keine Überschwemmungen am Talbach auf. Neben einigen Direkteinleitungen von angrenzenden Liegenschaftsentwässerungen gibt es einen einzigen Regenüberlauf, dessen Überfallkante höher als die Uferböschungen des Talbaches liegt. Ein zurückfliessen von Bachwasser in das Mischabwassernetz wird darum bis zum HQ100 ausgeschlossen.

Hydrodynamische Seriensimulation des Ist-Zustandes und des Vollausbaus anhand des Regenereigniskatalogs

Für jeden Kontrollschacht der primären Abwasseranlagen werden mit Hilfe von Angaben aus dem Leitungskataster die kritischen Koten für Überstau (entspricht der Schadensebene) für den Ist-Zustand bestimmt. Anschliessend wird mit einer hydrodynamischen Seriensimulation mittels Regenereigniskatalog die Auftrittshäufigkeiten für Überstau (Wasserspiegel oberhalb Schadensebene) und Überflutung (Wasserspiegel oberhalb Terrainkote) berechnet.

Dabei wird wie folgt vorgegangen:

- Berechnen der Wasserstände (Hmax) und Leitungsdurchflüsse (Qmax) im System für alle Ereignisse im Regenereigniskatalog

- Vergleich der Ergebnisse aus 1) mit den kritischen Koten. Daraus kann für jeden Schacht die Anzahl Überstau- und Überflutungsereignisse bestimmt werden

- Berechnen der Häufigkeit von Überstau Ü mit Hilfe der Anzahl M der Jahre der Regenserie (hier 31 Jahre) und der Anzahl Überstauereignisse x mit: Ü = M / x

Die Seriensimulation und Auswertung wird anschliessend nochmals für den Vollausbau durchgeführt.

Schritt 2

Überprüfung Schutzziele

Für die Überprüfung der Schutzziele werden die berechneten Eintrittshäufigkeiten für Überstau Ü für den Ist-Zustand und den Vollausbau mit den zulässigen Überschreitungshäufigkeiten der jeweiligen Schutzgutklasse verglichen (Siehe Tabelle 5). Zusätzlich wird ausgewertet, ob beim Schacht während der gesamten Simulationszeit Überflutungsereignisse eingetreten sind (Wet-Spots).

Es wird so jedem Schacht einer Schadensklasse zugewiesen:

| Schadensklasse | Definition Schadensklasse |

|---|---|

| Klasse 0 | Keine Überschreitung der zulässigen Überstauhäufigkeit |

| Klasse 1 | Überschreitung der zulässigen Überstauhäufigkeit |

| Klasse 2 | Überflutungsereignis eingetreten -> Wet Spot |

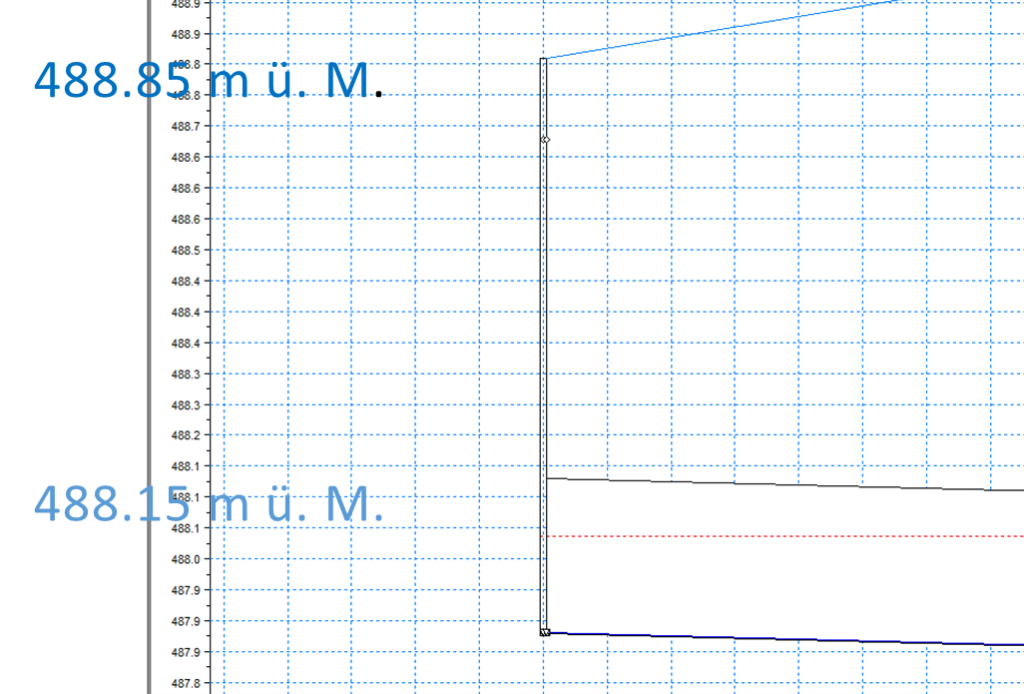

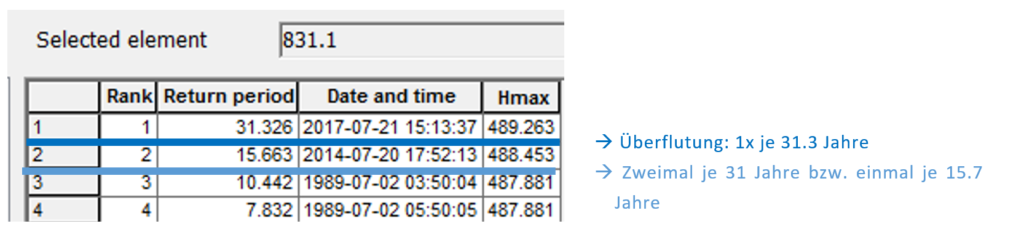

Beispiel Kontrollschacht 831.1:

Der Kontrollschacht KS 831.1 liegt in der Wohnzone, womit ihm die Schutzgutklasse 2 zugewiesen wird. Die zulässige Überschreitungshäufigkeit für Überstau liegt bei einmal in 5 Jahre.

Die Deckelkote liegt bei 488.85 m ü. M. Der Schacht ist weniger als 2 m tief, womit das kritische Niveau für Überstau der Kote des Rohrscheitels des Auslaufes von 488.15 m ü. M. entspricht.

Die Langzeitberechnung mittels Regenereigniskatalog des Ist-Zustands der Messperiode von 31.3 Jahren ergibt folgende maximalen Wasserstände (absteigende Auflistung) mit Angaben zu Datum und Uhrzeit der Ereignisse:

Der Vergleich der berechneten Auftrittshäufigkeit mit der zulässigen Häufigkeit für Überstau ergibt, dass für den KS 831.1 das Schutzziel eingehalten werden kann. Da während der Simulation ein Überflutungsereignis nachgewiesen wurde, handelt es sich beim Kontrollschacht um einen Wet-Spot, dessen Gefährdungspotenzial im Rahmen einer Feldbegehung zu analysieren ist (Grobanalyse Oberflächenabfluss).

Schritt 3

Überflutungsprüfung und Definition Wet-Spots

Die Aufzeichnungsdauer der zur Verfügung stehenden Regendaten ist zu kurz für die rechnerische Prüfung der Eintrittshäufigkeit von kanalinduzierten Überflutungen. Deswegen sollen mit einem starken Regenereignis (Wiederkehrperiode > 15 Jahre) Schächte mit potenziellem Wasseraustritt identifiziert werden. Die so identifizieren Wet-Spots werden im Feld plausibiliert, in dem die Fliesswege und Eindringpfade im Feld untersucht werden (vgl. Problemstelle 1 der vorliegenden Fallstudie). Gemäss Extremwertstatistik von MeteoSchweiz enthält der Regenereigniskatalog mehrere Regenereignisse mit einer Wiederkehrperiode von > 15 Jahren (vgl. Tabelle 3), weswegen auf eine weiterführende Berechnung mittels Starkregenereignis verzichtet werden kann. Zu den Wet-Spots zählen somit sämtliche Kontrollschächte, bei welchen mittels Regenereigniskatalogs Überflutungsereignisse eintreten.

Schritt 4

Grobanalyse Oberflächenabfluss: Grundlagenanalyse

Im Rahmen der Grundlagenanalyse werden die bestehenden Daten und Informationen zusammengetragen. Besonders relevant sind hier bereits bekannte Problemstellen im Kanalnetz und sensible Nutzungen.

Im Kanalnetz der Gemeinde Laupen bestehen keine neuralgischen Punkte, bei welchen es regelmässig zu Kanalisationsrückstau kommt. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre und Jahrzehnte ist das Kanalnetz allgemein genügend gross dimensioniert, um auch stärkere Regenereignisse ohne Rückstau abzuleiten.

Lediglich an zwei Stellen im Netz sind hydraulische Engpässe in der Mischabwasserkanalisation bekannt.

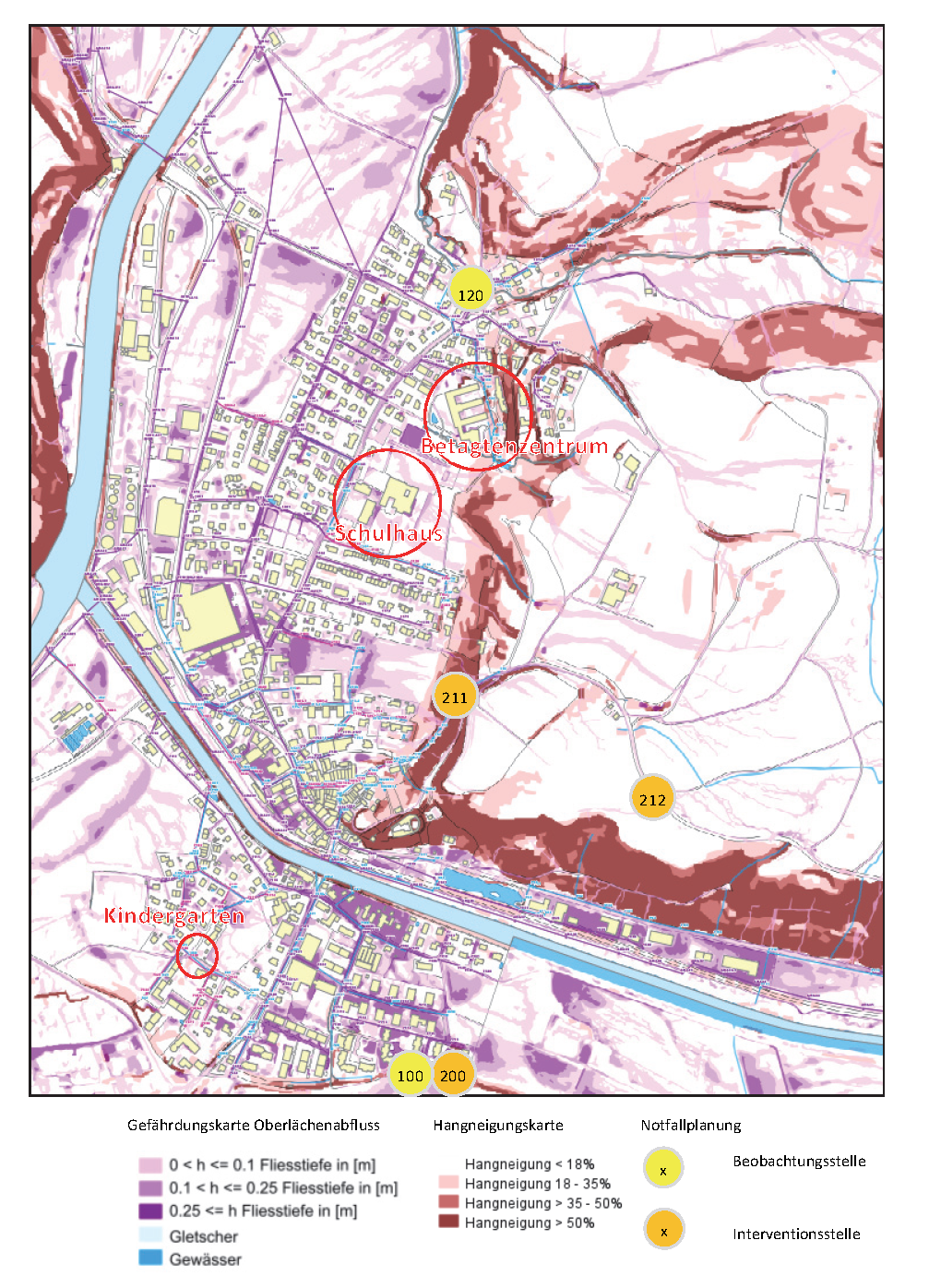

Als sensible Nutzungen gelten in Laupen die folgenden Objekte:

- Schulhaus Laupen

- Kindergarten Laupen

- Betagtenzentrum Laupen

Für die Analyse wurden folgende Grundlagen hinzugezogen:

- Nutzungszonenplan Laupen

- Kanalisationskataster, Angaben zu Sonderbauwerken (insb. Überfallkoten)

- Gefährdungskarte Oberflächenabfluss

- Notfallplanung Gemeinde Laupen (hinsichtlich Oberflächenabfluss)

- Naturgefahrenkarte / technischer Bericht zur Naturgefahrenkarte

- Schnittstellen zu laufenden Projekten:

- Hochwasserschutz / Revitalisierung Sense

- Verkehrssanierung Zentrum Laupen mit Umlegung Bahnhof und Strassensanierungen

Die wichtigsten Informationen zum Oberflächenabfluss werden nachfolgend erläutert.

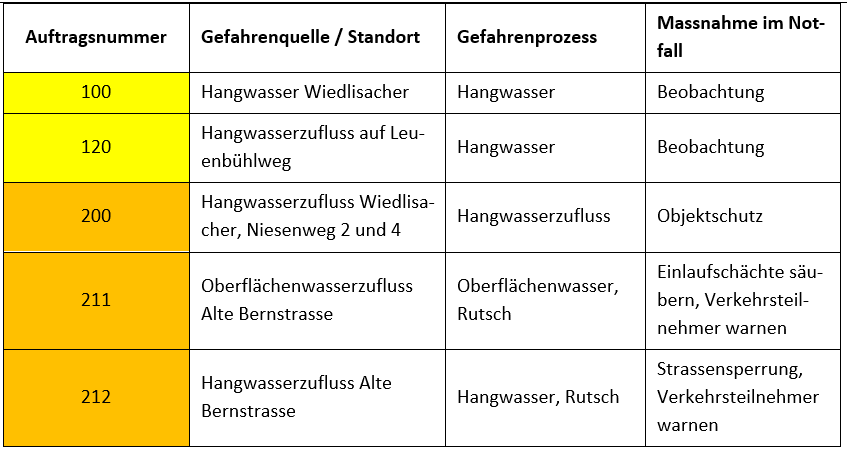

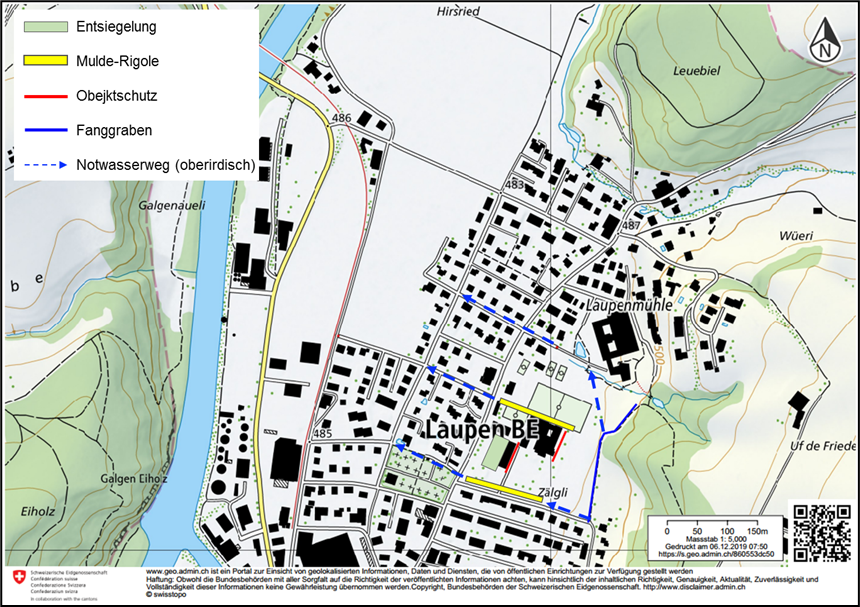

Für die Gemeinde Laupen wurde 2019 in Zusammenarbeit mit der lokalen Feuerwehr, der Gemeinde sowie dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BMS) eine Notfallplanung erarbeitet, in deren Rahmen Gefahrenstandorte und -prozesse aufgenommen und Massnahmen für den Notfall definiert wurden. Die im Zusammenhang mit Hang- und Oberflächenwasser identifizierten Beobachtungs- und Interventionsstellen sind in Abbildung 4 dargestellt.

Mit Hilfe der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss (BAFU) können potenziell durch Oberflächenabfluss gefährdete Gebiete identifiziert werden. Abbildung 4 zeigt den Ausschnitt der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss des Bundesamts für Umwelt (BAFU) und die Hanglagen des Bundesamts für Landwirtschaft (BLW) für die Gemeinde Laupen. Die Gefährdungskarte Oberflächenabfluss weist die errechnete Gefährdung bei einem 100-jährlichen Regenereignis anhand von Wasserständen aus. In der Berechnung wurden nicht alle abflussrelevanten Strukturen berücksichtigt, weshalb die Karte lediglich als Hinweiskarte verstanden werden kann.

Ein Vergleich der relevanten Gefahrenstandorte aus der Notfallplanung mit der Hanglage und der Gefährdung aus Oberflächenabfluss zeigt eine gute Übereinstimmung. Somit werden die wesentlichen Zuflüsse bereits über die Notfallplanung abgedeckt, vergleiche auch Tabelle 6.

Schritt 4 -7

Massnahmenkonzeption für identifizierte Problemstellen

Im Folgenden werden beispielhaft zwei kritische Stellen behandelt. Dabei werden die vorhandenen Defizite genauer untersucht und geeignete Massnahmen formuliert und dimensioniert (Schritte 4 – 7). In einem nächsten Schritt wird das angepasste System nach der Dimensionierung nochmals überprüft (Schritt 8-9). Dies wurde jedoch im Rahmen dieser Fallstudie nicht durchgeführt.

Die hier behandelten Problemstellen sind die folgenden:

- Mischabwasserleitung Rollisweg

- Oberflächenabfluss im Gebiet Schulhaus Laupen

Massnahmenprüfung und Priorisierung unter Berücksichtigung weiterer Randbedingungen

Neben den Schutzzielen sowie der Überflutungsprüfung sind bei der Überprüfung von Massnahmen weitere Randbedingungen zu beachten. Im Folgenden wird eine Auswahl möglicher Punkte aufgezählt (keine abschliessende Liste):

- Veränderung Wasserstand (IST-Zustand vs. Vollausbau): Anstieg der Wasserspiegellinie im Vollausbau in geringem Masse bei noch relativ grossem Terrainabstand (z.B. Anstieg von -2.10 m auf -1.90 m unter Terrain). -> geringes Risiko, d. h. keine weiteren Abklärungen infolge Hydraulik.

- Medium (SW, MW): Schmutzabwasser- oder Mischabwasserleitung mit Bautiefen 0 – 2 m unter Terrain -> Vertiefte Abklärungen der betroffenen Hausanschlussleitungen – Nachweis Freispiegelabfluss – ansonsten Nachweis Rückstaufreiheit der Hausanschlussleitungen.

- Baulicher Zustand der Zu- und Ableitungen: Die Abwasseranlagen weisen Schäden oder Mängel auf, die gemäss Sanierungs- und Erhaltungsstrategie Massnahmen erfordern (baulicher Zustand). -> GEP-Massnahme unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren Hydraulik und Zustand definieren (z.B. Ersatzneubau mit Kalibervergrösserung). -> Massnahmenpriorität/Dringlichkeit entsprechend dem baulichen und hydraulischen Zustand festlegen.

Drittprojekte im Perimeter: Gemäss Angaben der Gemeinde/Stadt sind Drittprojekte im betrachteten Perimeter geplant. -> Synergien nutzen, GEP-Massnahme unter Berücksichtigung der Einflussfaktoren Hydraulik, Zustand und Drittprojekten definieren (z.B. Ersatzneubau mit Kalibervergrösserung, wenn der gesamte Strassenraum umgestaltet wird).

Mischabwasserleitung Rollisweg

Problemstelle 1: Überflutungsprüfung (Grobanalyse) Mischabwasserleitung Rollisweg

Für Kontrollschächte mit berechneter kanalinduzierter Überflutung wird mit Hilfe einer Feldbegehung in einem ersten Schritt untersucht, wohin das austretende Abwasser abfliesst und welche Schutzgüter von einer Überflutung betroffen wären. Dies wird später bei der Massnamenprüfung mitberücksichtigt.

Erste Hinweise werden mit der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss des Bundesamts für Umwelt ermittelt. Diese kennzeichnen diejenigen Gebiete, die bei seltenen bis sehr seltenen Ereignissen durch Oberflächenabfluss potenziell betroffen sind. Sie basiert auf einer Modellierung der Fliesswege auf Basis des digitalen Terrain-Modells und dient hier lediglich einer ersten Abschätzung der Betroffenheit. In Laupen wurden mit einer Begehung vor Ort die so identifizieren Schwachstellen im Feld plausibilisiert.

Beispiel KS 1245

Mit Hilfe der Fliessweganalyse der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss können fünf potenziell gefährdete Liegenschaften entlang des Fliessweges identifiziert werden (siehe rot eingekreiste Gebiete in der Abbildung unten). Die Fliesswege werden mit einer Begehung vor Ort plausibilisiert (Berücksichtigung von Mauern, Bordsteinen, etc.) sowie mögliche Schwachstellen an den Gebäuden identifiziert.

Die Feldbegehung zeigt, dass entlang des Rolliswegs durchgehend ein Bordstein verläuft. Unter Berücksichtigung der potenziell austretenden Wassermengen wird erwartet, dass ausgetretenes Abwasser im Strassenprofil verbleibt. Die Fliesswege weichen demnach von der Gefährdungskarte Oberflächenabfluss ab, bei welcher das Oberflächenwasser direkt unterhalb der Austrittsstelle beim KS 1245 das Strassenprofil verlassen würde. Unter Berücksichtigung etwaiger Strasseneinlaufschächte wird erwartet, dass einzig die Liegenschaft unterhalb der Strassenkreuzung gefährdet ist. Diese weist entlang des Fliesspfades mehrere Fassadenöffnungen auf, durch welche Abwasser im Ereignisfall ins Untergeschoss und Erdgeschoss eindringen könnte (vgl. gelb markierte Schwachstellen in Abbildungen unten).

Integrale Massnahmenkonzeption Oberflächenabfluss:Schuhlaus Laupen

Problemstelle 2: Integrale Massnahmenkonzeption Oberflächenabfluss Schulhaus

Die Defizitanalyse zeigt, dass im bereits durch Oberflächenabfluss potenziell gefährdeten Gebiet Schulhaus Laupen die Regenabwasserleitungen ebenfalls stark überlastet sind (Verletzung Schutzziel hinsichtlich Überstau).

Deswegen wird für das Schulhaus Laupen ein grobes Konzept zumUmgang mit Oberflächenwasser erarbeitet. Dieses ist in Abbildung 5 dargestellt.

Zur Ableitung des Fremdwassers wird eine separate Leitung errichtet, die im Freispiegelgefälle in die Saane entwässert. Die Mischabwasserentlastung bei Hochwasser erfolgt mithilfe einer neuen Entlastungspumpe beim bestehenden Pumpwerk Schützenhaus, mit welcher das entlastete Mischabwasser zukünftig bei hohem Wasserstand in der Saane rückstaufrei in die Saane gefördert werden kann. Ergänzend sollen dezentrale Massnahmen zur Speicherung und Nutzung den Fremdwasseranfall auf dem Schulhausgelände reduzieren.

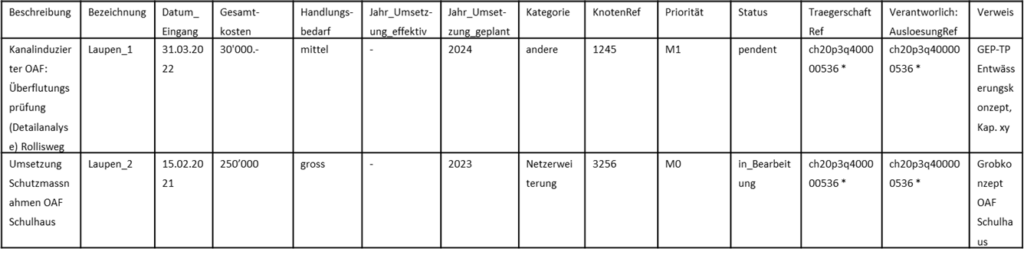

GEP-Massnahmenplan